自Deepseek爆火出圈后,AI一度成為「提效」的代名詞。

寫周報、改案牘、拾掇會議紀要,一分鐘就能搞定,一度讓人們認為:AI讓作業變輕松了。

但是當更多職業、更多崗位的作業流程被AI重塑,新的問題也開端浮出水面:活兒是越來越多,節奏越來越快,時刻卻越來越少了。

美國國家經濟研討局(NBER)近期的一項研討顯現:自ChatGPT推出以來,生成式AI露出程度每進步1個百分位排名,從業者每周作業時長將添加0.063小時,休閑時刻則同步削減0.064小時。換句話說,AI越遍及,打工人越忙。而高AI露出的從業者,周均作業時長被拉長了3.15小時。

更快,并不等于更輕松。

它反而讓更多人墮入一場無休止的「加快比賽」:項目周期被緊縮,規范被提高,競賽更劇烈,喘息時刻更短暫。

從職場牛馬到中小企業主,在AI浪潮中無人逃過。有人靠AI提效加更多的班,有人被逼成為替AI拾掇「爛攤子」的夾心層,有人在「不會用AI就得死」的森林規律中被逼加快。

當然,企業層面用AI降本增效的事例舉目皆是。但比較扎心的是,依據上述研討,AI現在對薪酬的影響微乎其微。

《降噪NoNoise》最近就訪談了一些受生成式AI高度影響職業的從業者,企圖記載下他們在AI年代的實在職場境況:如安在加快的節奏中,一邊奔馳、一邊自洽。

替AI拾掇爛攤子的中層

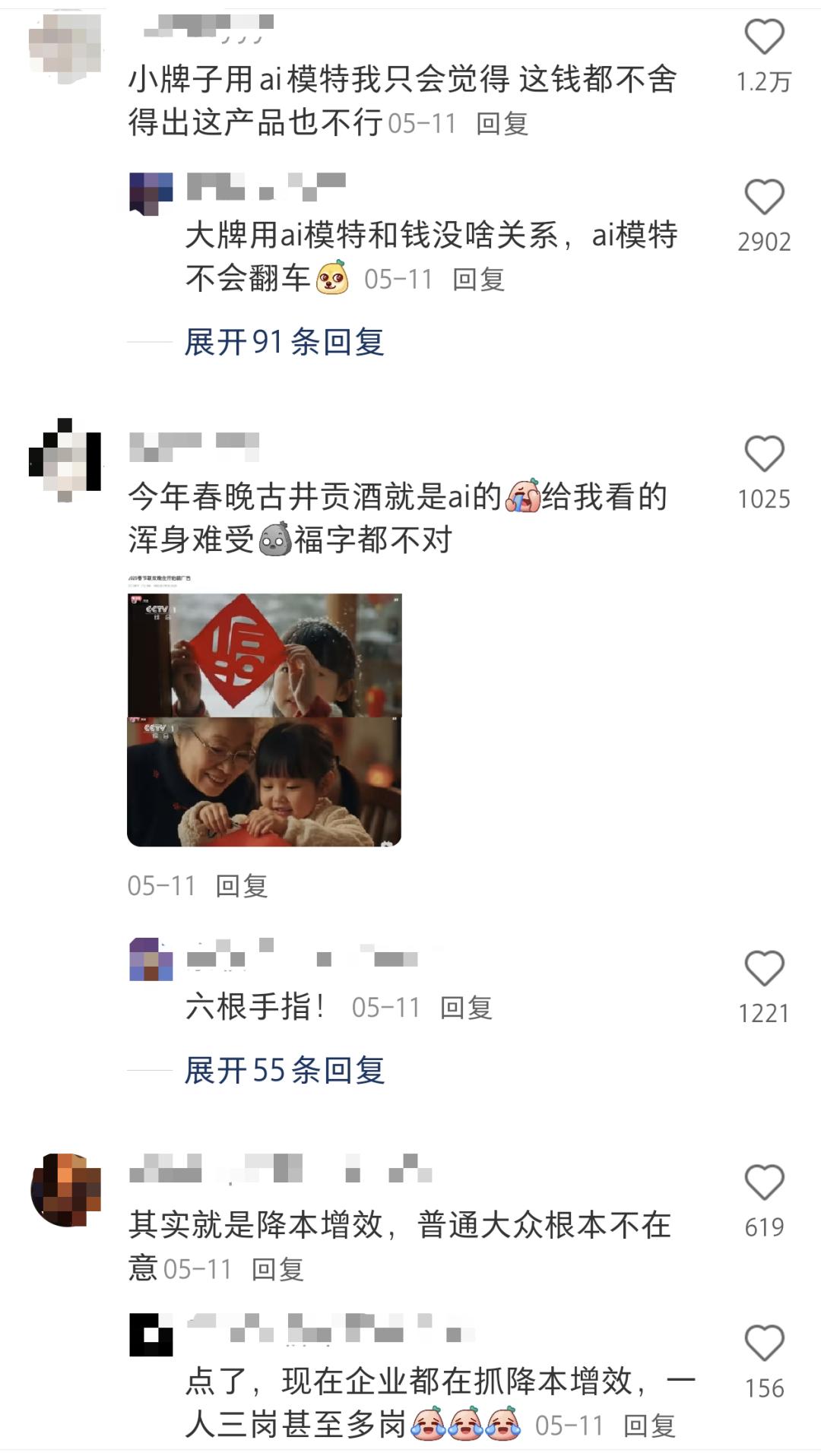

當看到「具有6根手指的女士」突兀地呈現在廣告海報上,利昂現已無力吐槽,「可以沒有上限,但不能沒有下限。」

本年38歲的利昂,是某4A廣告公司的中層主干。十幾年來,他靠構思和審美吃飯,現在卻成了替AI拾掇「爛攤子」的人。

AI帶來的功率革新的確無可挑剔,從前規劃師幾天才干搞定的視覺稿,現在AI用幾分鐘就能生成數百張。所以裁人潮接二連三,有的規劃崗直接砍半;小公司爽性靠AI跑圖走量,作用手指變形、歪曲的字體、邏輯紊亂的案牘,毫不隱諱地爬上了廣告牌。

▲ AI規劃的廣告人物呈現了六根手指 圖源:北京日報

大公司盡管守得住底子審美,但客戶卻開端「神化」AI。「AI幾分鐘就能做,干嘛還需求團隊?」「一張AI都能做的圖,怎樣這么貴?」……他們看不見,那些高質量作用,背面往往是不計其數張圖、幾十人團隊砸出來的。

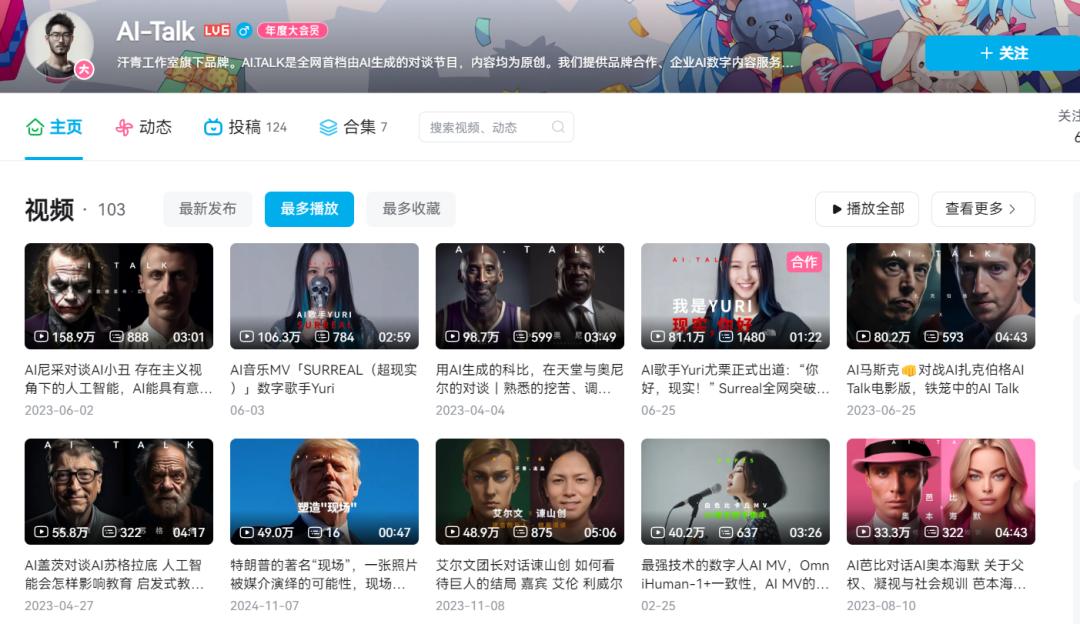

比方從前爆火的AI-Talk項目,主打讓歷史名人開口說話,全程AI組成。其時公司覺得這事門檻不高,就派利昂帶著美術、案牘兩個搭檔做一個相似項目,但熬夜加班做出來的內容,作用一向不抱負。起先利昂認為自己太菜了,后來才知道,AI-talk背面是幾十號人,一個鏡頭就要幾百張圖操練,是硬靠時刻和金錢砸出來的質量。

▲AI-talk的B站主頁

聽完他的報告,老板也挺震動:是嗎?項目自但是然的被拋棄了。

但客戶和外部受眾看不到這些,他們仍舊沉浸在「AI讓廣告更簡略」的主意中,只關懷速度和報價。那天然,就有人替AI負重前行。

利昂就身處這個夾層——對外,他要不斷和客戶解說為什么AI不能滿意他們的要求;對內,他還要從部屬交上來的「AI作用」中挑選、修補、糾偏。

在曩昔,團隊協作是一同腦暴、相互啟示、打磨方向。而現在,他面臨的是海量由AI創造的空泛的構思和案牘,他的作業也從「構思」變成了「篩廢物信息」。

當部屬收到一個案牘修正反應、情緒很好地回復「好的」,回頭就用AI在極短時刻內跑出一版的時分,摧殘開端了。他發現,本來一個小時能搞定的構思審閱,變成3個小時、5個小時……看似收上來的構思越來越多,但省勁的僅僅「善用」AI的初級職工,擔任把控的人反而在浪費時刻。

他越來越覺得,AI在壓榨強者,他早就不是在「辦理」一個團隊了,而是在添補AI制造出的斷層。

利昂的另一個搭檔性情比較直,會直接開破口大罵:就這次,這些玩意誰也別給我再用,給我全丟掉。作業反而變得簡略了。

在利昂的調查中,剛入行的小孩遭到的影響更大。他們跳過了考慮和提煉,跳過了磨構思、打草稿的進程,直接喂AI——圖是AI跑的,改是AI改的,構思是AI出的,一天能出十個,改八輪,到頭來仍是一堆廢物。有的小孩乃至不去核實AI供給的信息的正確性——比方一個項目說「曝光120億次」,亞洲事情在線動漫無他們都不帶蹙眉的,「120億是啥概念?悉數中國人張狂刷十遍!咱們投多少流才干到達這個作用?」

當一個人從入行開端就依靠AI,沒有操練「刻骨的東西」,那比及30歲,他就沒有那些肌肉回憶,「不光是失掉構思,乃至沒有考慮的源頭」。

就這樣,廣告職業辛辛苦苦上百年樹立的構思壁壘、專業門檻、協作系統,被「假構思」「快交給」一點點吞噬。乃至可以說,AI正在銷毀一批剛入行的年輕人。

▲小紅書上關于AI廣告的評論

而這,遠不只僅廣告業的問題,而是整個職場都在面臨的實際。某種程度上,由于老板在逼、社會在逼、作業在逼,這代年輕人好像更有理由挑選拋棄考慮。

更讓利昂擔憂的是, AI現已簡略化到讓人們拋棄審美。之前廣告職業對盜圖等沒有版權認識的行為較為不齒,但最少盜圖者對這張圖有個底子認知,認可它的美觀,而現在變成了已然沒有版權也沒錢買版權,那就爽性放低要求,用AI隨意做一個。所以我們會發現,現在許多文字或許與審美有關東西,看完只覺得越來越沒有意思。

「機器是流水線和批量化的,它不或許幫你去較真兒。但構思性作業需求人的感觸,有人的溫度在里面。這是機器描繪不出來的。」

現在比較夸大的是,一些個人體會和交際共享也都在被AI浸透。比方有朋友用餐時被店員約請寫群眾點評的點評,朋友會直接交給豆包來寫;還有做親子教育的朋友在朋友圈共享活動記載時,圖片中的孩子有8根手指。當他對相片實在性提出時疑問,對方回以持久的緘默沉靜。

盡管有如此多的吐槽,利昂并不是AI技能的反對者。他自己也會在構思卡殼時,把半拉子著作發給AI,尋求啟示。

他僅僅想著重, AI可以幫忙作業,但不能成為作業的悉數。但誰又在乎呢?當全世界都在尋求速度的時分,你慢一點考慮,就變成了落后。

超級職工,高效作業的報答便是更多作業

北京中關村深夜,顯現屏的寒光照亮張欣欣的臉。她在工位上輕敲回車,ChatGPT流暢地輸出了一版案牘,快速閱讀后,她又嫻熟地修正著——這本來歸于行政崗位的作業。

自從前次她用AI優化了公司小程序的案牘,相似的雜活便靜靜歸屬到她的名下。她是一家AI醫療創業公司的算法擔任人,在這缺乏百人的公司里,「擔任人」三個字的解說彈性很大。模型操練、數據處理、項目落地,是她的主線使命。但PPT、簡報、競標資料、教導實習生,乃至是某次中標的稱謝信,只需跟「功率」沾點兒邊的,都或許落在她頭上。

▲圖源:《裝腔啟示錄》劇照

好在欣欣并不抵抗這些作業,乃至有些樂在其中。左屏跑著模型,右屏在寫代碼;ChatGPT在后臺生成項目闡明,她在前臺修正;另一屏還同步著實習生的日報和項目使命列表。

「作業的時分特別有成就感。有時分代碼越寫越順,到了一個呈現心流的狀況,就會越干越多,一向熬到深夜,或許周末接著干。」欣欣說,她的加班純屬「自愿」,由于一次底層大模型才能鴻溝的提高、一個新上線的好用的AI編程東西,都會讓作業趣味加倍。

欣欣第一次觸摸AI是在2023年頭,彼時GPT-4發布不久,職業剛被點著,Prompt工程師還沒變成高開低走的笑話,她現已把AI塞進了作業流里。

開端是潤飾案牘,后來是代碼注釋、客戶需求拆解,再到整個項目流程的重構。項目周期被AI緊縮后,她有更多時刻做更多事。一個原計劃兩周完結的項目,她加個班,順暢的話一天能推動80%。

剩余時刻,她自己組織:要么看文獻、寫論文,要么處理其他雜項。在周會報告完發展后,下周又會進新的作業項目。

她習氣性地把每次AI晉級當作一次提效時機。在她眼里,閑著才是最風險的狀況,「空下來只要兩種或許——我被篩選了,或公司快沒了。」

這種激烈的危機感,或許與欣欣的人生軌道相關。她來自河南焦作,一個四線城市,18歲那年,擠在爺孫三代同住的小房子里備考。后來靠著一股拼勁,她一亞洲事情在線動漫無路考研,結業后先是參加生命奇點,后又進入AI職業頂尖渠道——智源人工智能研討院,其后又轉戰人工智能創業公司。現在三十歲,現已可以獨立自主。

▲圖源:《瑞草洞》劇照

一起,北京沉重的房貸和「35歲紅線」像兩道無形的倒計時器。她日子的重心歷來圍繞著作業打開,從前偶然會織造,現在除了吃飯睡覺便是作業,最多刷刷手機。

從成績上來看,欣欣水到渠成地成為公司的Top 1。作業四年,她從初入職場的新人,變成了帶項目的主干。

她說,AI不會替代人類,但運用AI的人會替代不必AI的人。

跟著AI東西的飛速迭代,她的節奏也越來越快,使命列表也越來越長。

廣州電商老板,不必AI公司就得「死」

上一年10月,唐承佳咬牙做了個決議:砸下30萬,在公司內部組成AI團隊。

「不是為了跟風,是不這么干,公司就得死。」他說。

唐總是直播圈里的老兵,主營大碼女裝,是直播電商渠道前期興起的頭部商家之一。巔峰時期,一次直播曾創下700多萬場觀,團隊敏捷擴張到近百人。但從上一年下半年開端,公司呈現兩到三個月接連虧本。他很清楚,像他們這種電商公司,虧本四五個月底子就要關閉。

▲圖源:《裝腔啟示錄》劇照

「直播職業的大盤在掉,銷量在掉,退貨率漲得很兇,贏利和用戶體會雙雙在下降。」他說,光靠主播拼命呼喊和運營團隊加班做內容,現已徹底扛不住。

直到那時,他才開端把目光轉向AI。起先他僅僅計劃買市面上的AI東西用,但跑遍主流產品后,他發現,不接地氣,底子用不上。終究只能自建。

AI團隊樹立完結后,他并沒有把AI限制在內容生成或視覺規劃這些常見場景,而是著手重構公司的底層運作方法,將AI深度接入各個事務環節:內容、運營、人事、財政、行政、客服、數據剖析……簡直一切能被規范化的崗位和流程,都被從頭拆解、評價、重建,能主動化的主動化,能緊縮流程的緊縮流程。

比方公司現在的一名內容運營,每天上午需求完結70篇小紅書、14篇社群文章、2個視頻——在AI沒有大規模推廣前,這些作業是兩到三個人一天的作業量。

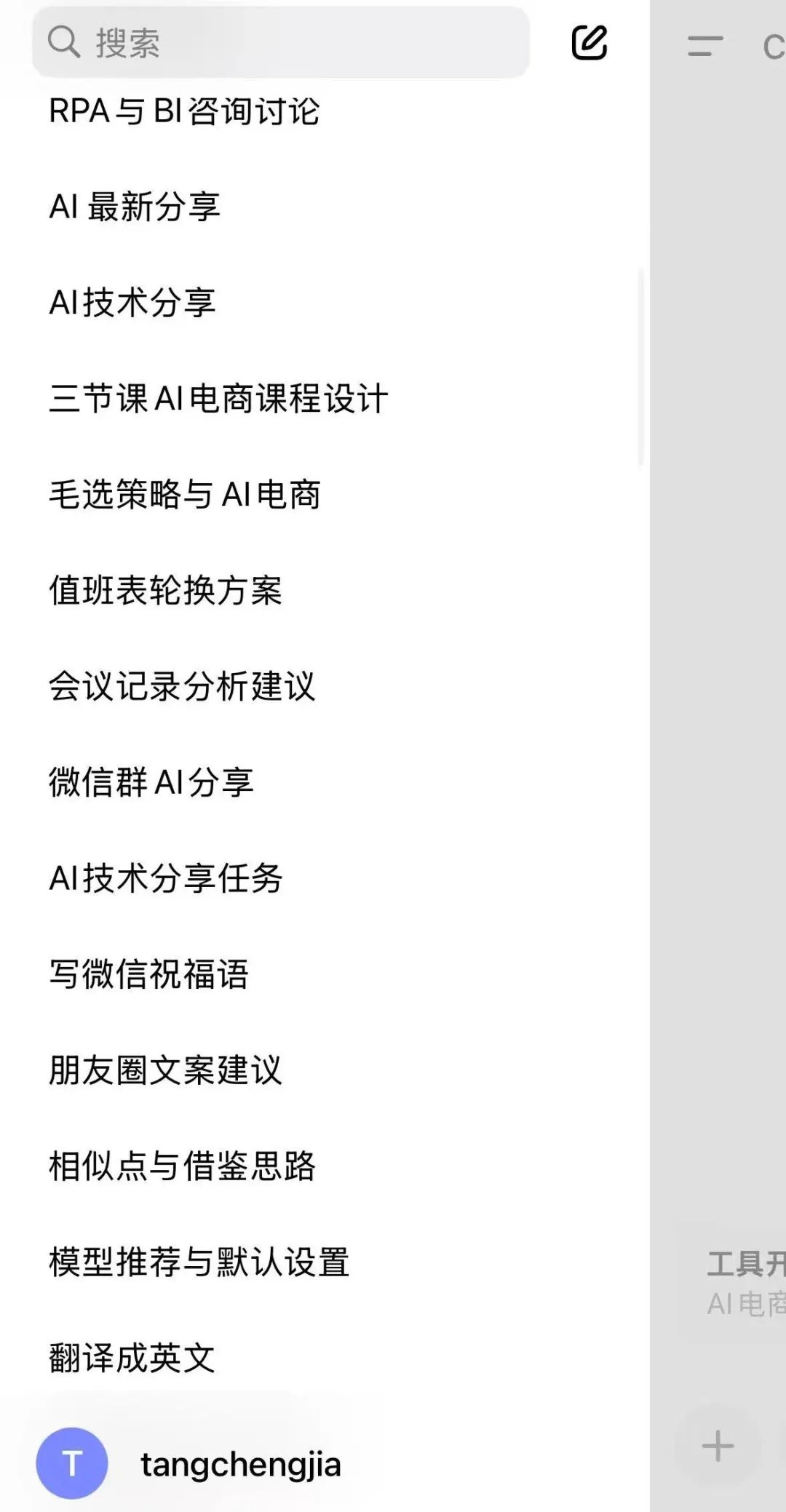

而唐總自己也在作業中將AI用到極致,用AI匯總會議報告、辨認項目進展、規劃辦理者該提的問題,乃至處理對外商務協作時,直接扔PDF和大眾號文章給大模型,讓它辨認協作時機、提煉落地址,終究主動生成計劃,供他一鍵轉發。他說,「AI比我更懂公司的事務。」

▲唐承佳的AI軟件運用記載

半年后,公司職工從80人縮減到不到20人,后端人力本錢從月均60萬緊縮到了15萬,整個團隊依然保持了之前的事務體量,人均GMV還略有增加。AI團隊乃至開端對外接To B的項目,開端完成盈余。

但他覺得現在僅僅暫時喘了一口氣,真實的轉型才剛剛開端,他期望樹立一個可仿制、可繼續的AI作戰系統。

AI盡管讓公司活下來,也悄然改變了「人」的方位。

唐總開端傾向于招應屆生——不只廉價,并且「一張白紙,好上手」。一起,他更垂青的是學習才能和吸收信息的速度,名校布景成為一個加分項。他乃至做了測驗,對5個新人進行AI訓練,看他們能否在兩個月內到達「作業五年」的功率水平。

據稱,終究,有4個人做到了。

硬幣的另一面是,有不少嫻熟卻「轉不過彎」的老職工,都挑選了脫離。

但在他看來,這不是查核規范的問題,是公司只能留這么多人,「你不會用AI,真的就干不完這些活。」

(應受訪者要求,利昂為化名)

本文來自微信大眾號“降噪NoNoise”,作者:劉詩雨,36氪經授權發布。